COLUMNコラム

【優先度:低】キーワード出現率とは? SEOでの注意点と調べるタイミングを解説

キーワード出現率は、SEOにおいて検索エンジンがテーマとの関連性を測る指標として用いられていると言われています。Web記事の作成に携わる人の中には「キーワードを含めるように意識して」と上司に指示されたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、注意したいのはその優先順位です。近年の検索エンジンのアルゴリズムにおいて、キーワード出現率の重要性は、昔ほど高くありません。それどころか、過度に意識しすぎると、かえって評価を損ねるリスクがあります。

この記事では、キーワード出現率をSEO要素として用いる際の注意点や調べ方、タイミングについて解説します。キーワード出現率をSEOに組み込むべきかお悩みの方は、ぜひ記事をご参照ください。

キーワード出現率とは?

キーワード出現率とは、記事の文章中に、特定のキーワードがどれだけの割合で登場するかを示す指標です。「キーワードの出現回数」を「記事の総単語数」で割ることで算出できます。

たとえば、Webページの文章中に1000の単語があったとして、そのうち対象キーワードが30語あるとしたら、キーワード出現率は3%になります。

キーワード出現率は、検索エンジンが記事テーマと記事内容の関連性を把握する一助となるため、昔から検索エンジンの評価に影響を及ぼすと考えられてきました。しかし、その対策価値は、時代と共に大きく変化しています。

キーワード出現率とSEOの関係

キーワード出現率は2000年代前半〜中頃まで重視すべき対策項目でした。しかし、現在では、検索エンジンの仕組みが大きく変わったことで、その影響力を大きく落としています。

ここでは、キーワード出現率とSEOの関係の「昔」と「今」を解説します。

「昔」は重要なSEO要素

2000年代前半〜中頃の検索エンジンは、コンテンツの評価において「どのキーワードが何回出てくるか」を重視していました。

たとえば、ダイエットをテーマにした記事なら、文脈を無視してでも「ダイエット」というワードを含めた方が評価される、といった具合にです。

キーワード出現率が高い方がコンテンツが評価される傾向があったため、当時のSEOでは多少品質を落としてでも「検索エンジンが評価する割合でキーワードを含める」ことが重要視されていました。

しかし、このような利便性を無視した記事が上位表示される事態は、ユーザーファーストを掲げるGoogleにとって大問題でした。結果として、Googleは検索エンジンのアップデートを通して、キーワード出現率の影響力を抑える方向へと舵を切っていきます。

「今」は扱いに注意が必要

Googleのアップデートが重ねられたことで、現在の検索エンジンは人間に近い目線で情報を理解できるようになりました。この変化により、過去行われた「キーワードをたくさん入れる」ようなSEO対策は通用しないどころか、ペナルティ対象になっています。

近年のアルゴリズムでは、以前にも増して「読者のニーズに応える内容か」「検索意図にマッチしているか」といった観点でコンテンツが評価されるようになっています。

たとえば、「健康 ダイエット」というキーワードを狙うにしても、「どんな悩みを抱えているか」「どんな情報を求めているか」といった、ユーザーの検索理由に応えることが重要になっています。つまり、「どれだけキーワードを含めたか」ではなく「そのキーワードを検索したユーザーの課題をどれだけ分かりやすく丁寧に解決できるか」が評価されるのです。

現在のSEOにおいてキーワード出現率は、直接評価に影響を及ぼす要素ではなく「コンテンツが検索意図に沿って書かれているか」という目安の1つでしかありません。意図的に調整するのではなく、ユーザーの課題を分かりやすく丁寧に解決する過程で、自然と適切な出現率になっていることが求められています。

SEOでキーワード出現率を扱う際の注意点

キーワード出現率の重要度は、昔と比較して下がっています。それでも適切な出現率がSEO評価を受ける上で好ましい要素であることは確かです。キーワード出現率は要領を守って最適化するなら、今でもプラス効果が見込めます。

そこで、ここではSEOでキーワード出現率を扱う際の注意点を紹介します。

キーワード出現率をSEO対策に組み込む際は、ユーザーファーストを優先しつつ、キーワードを過剰に含まないことが大切です。

ユーザーファーストを優先する

Googleは「ユーザーファースト」を評価基準の根幹としています。ユーザーファーストとは、利用者を第一に考える、ということです。キーワード出現率に当てはめると「キーワードの多い少ないは、ユーザー(読者)の必要性に応じて決める」となります。

つまり、適切なキーワード出現率を目指すためであっても、文章の読みやすさや分かりやすさといったユーザビリティを損ねてはいけない、ということです。キーワード出現率の調整は、あくまでユーザーファーストの範囲内で行いましょう。

キーワードを過剰に使わないよう注意する

先述した通り、ユーザーファーストであれば、キーワード出現率は基本的に低くても高くても構いません。その一方で、あまりにキーワード出現率が高すぎると、検索エンジンがコンテンツをブラックハットSEOと誤解し、ペナルティ対象になるリスクがあります。

ブラックハットSEOとは、検索エンジンの穴をついて検索ランキングを上昇させようとする行為です。その中には、キーワードを大量に含めて検索順位を上げようとする「キーワードスタッフィング」のような行為も含まれています。たとえば、ユーザーファーストを意図しているとしても、次のような文章には注意が必要です。

「副業ブログを始めるには、まず副業ブログのジャンルを決め、副業ブログの収益モデルを理解してから、副業ブログを開設します」

この文章は、何から始めれば良いか、というユーザーの疑問に対し、具体的なステップを順序立てて、誤解がないように伝えている点では、ユーザーファーストです。しかし、「副業ブログ」という単語が不自然に続いているため、キーワードスタッフィングと見なされる恐れがあります。

ユーザーファーストを意図した文章であっても、キーワードの出現率が高すぎると、機械的にブラックハットSEOと見なされるリスクがあります。キーワードを過剰に使わないよう注意しましょう。

キーワード出現率の調べ方

キーワード出現率は「キーワードの出現回数」を「記事の総単語数」で割ることで算出できます。しかし、SEO対策で用いるなら手間を省くためにも、ツールで調べることをお勧めします。

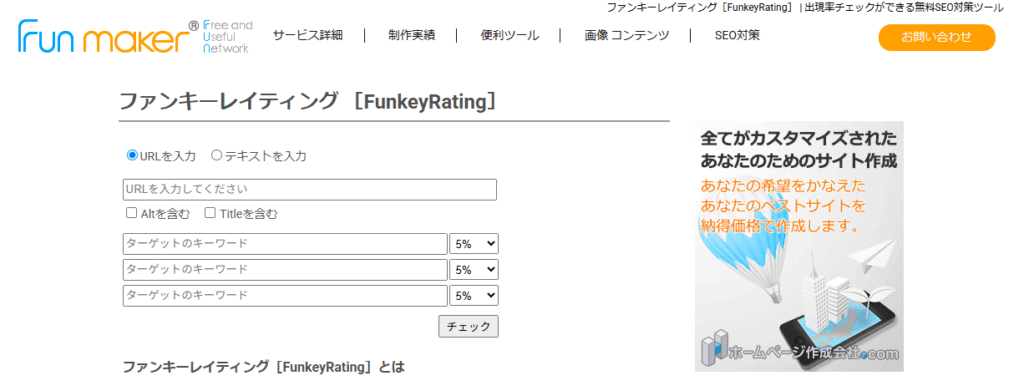

そこで、今回はSEO対策でキーワード出現率を調べるのに便利なファンキーレイティング [FunkeyRating]を紹介します。

ファンキーレイティングは、サイトから利用できる無料ツールです。

使い方は簡単で、キーワード出現率を調べたいWebページの以下の情報を入力し、チェックをクリックするだけです。

URL

キーワード

出現率目標

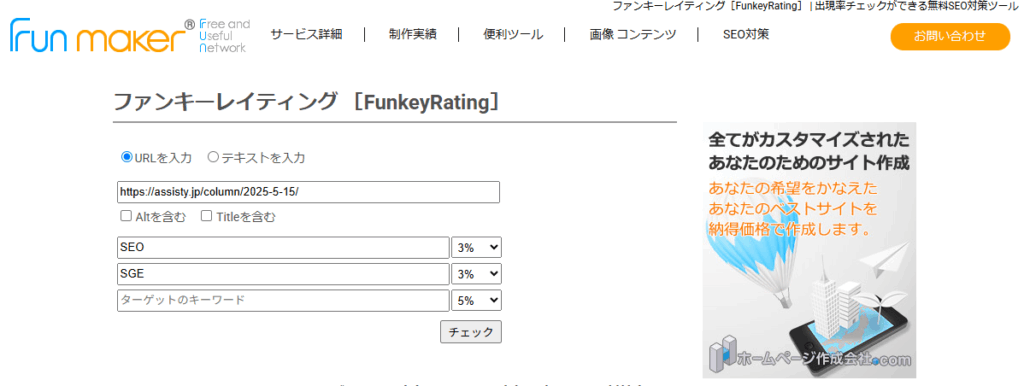

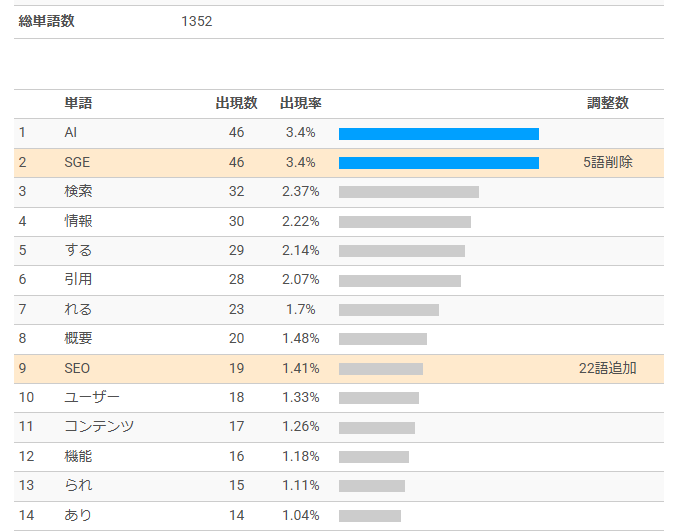

クリック後、Webページのキーワード出現率が横棒グラフでランキング順に表示されます。下の画像は、自社Web記事で「SEO」「SGE」のキーワードで出現率目標を3%に設定し、出した分析結果です。

参照画像:ファンキーレイティングのチェック画面

参照画像:ファンキーレイティングのチェック結果

出現率目標を超えている場合は削除すべき単語数が、下回る場合は追加すべき単語数が表示されます。この結果を参照すれば、効率的にキーワード出現率を調整できます。

SEOでキーワード出現率を調整したい時は、ファンキーレイティングがおすすめです。

キーワード出現率の目安

キーワード出現率を調整するにあたり、適切な数値はどの程度なのか気になっている方も多いでしょう。

日本においては一般的に、コンテンツの適切なキーワード出現率は2〜3%くらいだといわれています。この数値は、検索エンジンからのペナルティを避けつつ、ユーザーにとっても読みやすい文章を維持できるバランスだと考えられています。

とはいえ、キーワード出現率は、ジャンルや制作目的に左右される要素です。2〜3%が必ずしも最適な数値になるとは限りません。あくまで目安なので、こだわり過ぎないよう気を付けましょう。先述した通り、ユーザーファーストを前提にした調整がベストです。

キーワード出現率を確認すべきタイミング

キーワード出現率はどのような時に調べるのでしょうか。SEO的には以下のタイミングで行うと効果的だとされています。

- 記事をアップロードする時

- 記事をリライトする時

- 競合調査をする時

最後に、キーワード出現率を確認すべきタイミングを3つ解説します。

記事をアップロードする時

1つ目は、SEOの最終チェックができる記事のアップロード時です。

高品質な記事であっても、キーワードが極端に少なかったり、詰め込みすぎていたりしていれば、検索エンジンに評価されない可能性があります。公開前の出現率チェックは、このようなリスクの回避につながります。

また、高品質なコンテンツは、基本的に過不足なくキーワードを含んでいるものです。公開前に確認を行うことで、検索エンジンからの流入が期待できるだけでなく、読み手にとっても自然で読みやすい文章に整えられます。コンテンツ改善の目安になり、結果としてアップ後のリライトや修正を減らす効果も期待できます。

記事をアップロードする直前にキーワード出現率を確認することで、リスク回避と検索評価につながります。

記事をリライトする時

2つ目は、弱点を客観的に分析できる記事のリライト時です。

記事が上位表示されない原因の1つとして、キーワード出現率の過不足が挙げられます。リライト前に出現率を確認することで、SEO的な弱点がどこかを客観的に分析できます。

この際、競合上位のサイトも一緒に分析するのがポイントです。比較することで不足している表現や冗長な部分を明確にできます。改善すべき点が浮き彫りになるので、リライトが円滑に進みます。

記事をリライトする時にキーワード出現率を確認することで、根拠に基づいた効果的な修正が可能になります。

競合調査をする時

3つ目は、SEO戦略を見直すために競合調査をする時です。

競合調査では、上位表示されているサイトがどのようなキーワードを使っているか把握することが大切です。キーワードの出現率から検索エンジンの評価傾向や自社との違いがわかり、対策がしやすくなります。

競合上位記事のキーワード使用率は、そのまま良い記事を作成するための指標の一つとして利用できます。また、分析することで、自社と競合の強み・弱みを具体化し、SEO戦略に活かすことも可能です。

競合調査をする時にキーワード出現率を確認することで、客観的なデータに基づいたSEO戦略を構築しやすくなります。

まとめ

キーワード出現率は現在でも検索エンジンの評価基準の一つです。しかし、ブラックハット

SEOに利用された過去があるため、現在は直接的に数値を合わせようとするような対策はペナルティの対象になる恐れがあります。

キーワード出現率は、コンテンツの作成時や修正時に、高品質を目指す過程で適切な数値になっていることが理想です。「検索エンジンが関連性を認識できないくらいキーワードが少ない」もしくは「ブラックハットSEOと誤解されるくらい多い」といったような異常事態でなければ、数値を操作する必要性は薄いといえます。対策する対象ではなく、ユーザーファーストを達成するための指標の一つとして用いるのが正解です。

キーワード出現率を意識することは大切ですが、直接的な対策をする優先度は低いです。指標の一つとして活用し、SEO対策の質を高めるのに利用しましょう。