COLUMNコラム

【SGE】「AIによる概要」はSEOにどんな影響を与える? 予想される変化とSGE対策を解説

近年、検索時にSGEのメイン機能である「AIによる概要」がよく表示されるようになりました。ユーザーにとって便利な機能である反面、SEO担当者の中には「検索順位にどう影響するか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか?

実際、求める情報がAIによる概要で完結してしまえば、ユーザーはページタイトルをクリックすることなく検索を終了してしまう可能性があります。クリックによる流入数が減るので、SEO担当者は、何らかの改善策を講じることを迫られるでしょう。

そこで、この記事ではSGEの普及により、SEOがどう変わるかを解説します。予想される変化とSGE対策を知りたい方は、ぜひ記事をご参照ください。

SGEとは

SGEとはSearch Generative Experienceの略です。日本のGoogle公式ページでは「AI生成による検索体験」と訳されています。

SGEは検索時に、ユーザーの質問に対してAI生成で回答を行う機能です。ユーザーファーストに基づき、検索体験を向上させる目的で作られました。現在は主要機能の正式公開に伴い、役割が「AI Overviews」に置き換えられつつあります。

ここでは、SGEの機能や目的、AI Overviewsとの関係について解説します。

生成AIで検索ユーザーの質問に答える機能

SGEは、ユーザーの質問に対してAI生成で回答を行う機能です。検索キーワードだけでなく、質問の意図を含んだ長文にも対応して、概要や参照サイトを表示できます。

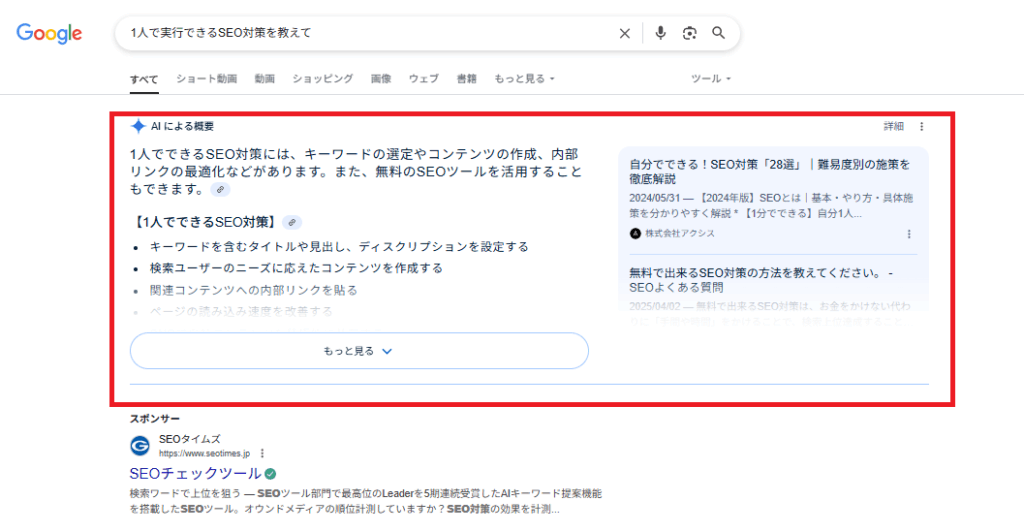

たとえば、検索窓に「1人で実行できるSEO対策を教えて」と入力すると、検索エンジンは質問の意図を解して、以下のような「AIによる概要」を表示します。

このように、会話調の質問に回答して、概要と情報源となるWebサイトを複数ピックアップしてくれます。検索クエリに対し、より複合的な情報をまとめて表示してくれる点が、SGEの魅力です。

ただし、現時点(2025年)において、すべての検索クエリに「AIによる概要」が表示されるわけではありません。対象はまだ限定的で、テーマや目的が明確で広く普及した情報に関連した検索クエリ以外は、表示されにくい傾向があります。

加えて、クエリに対して関連性が薄い情報や、不正確な要約が提示されてしまう事例も報告されています。便利ですが、まだ発展途上にある機能です。

しかし、見方を変えるなら、本格的に影響が出てくるのはこれからだとも考えられます。SGEがSEO担当者にとって注視すべき機能であるのは間違いないでしょう。

検索体験を向上させる目的で導入

SGEは、検索エンジンの検索機能をより向上させる目的で導入されました。

従来のキーワード検索では、目的情報の概要をまとめるには、複数の記事を開いて、比較・検討を行う必要がありました。

その点、SGEを導入した検索エンジンでは、AIが検索意図を予測し、信頼性の高いサイトから概要をまとめてくれます。これにより、ユーザーは手間をかけずに検索内容の全体像を把握することが可能です。

SGEは「知りたいことがすぐにわかる」検索体験の実現を目指して、今も進化を続けています。

「AI Overviews」との関係

SGEは2024年5月に「AI Overview」という名称で一般公開されました。つまり、「AI Overviews」とは新バージョンのSGEです。根幹的には同一機能と考えて問題ありません。

初期SGEは試験運用の段階で、Search Labsに登録した限定ユーザーのみ利用可能でした。

現在、AI OverviewはSGEの正式版として、Googleの検索機能に組み込まれています。

「AI Overview」は和訳すると「AIにおける概要」です。ご存知の通り、登録しなくても検索するだけで利用できる機能になっています。

AI OverviewとSGEは、新名称と旧名称ほどの違いしかありません。現在はSGEで広く知られている機能ですが、今後名称の統合が進み、AI Overviewに置き換わる可能性があります。関係性を把握して、混乱を未然に防止しましょう。

SGEの普及で予想されるSEOへの影響

SGEの普及で広範囲なキーワードで「AIにおける概要」が表示されると、どうなるのでしょうか?

SEO関係者の間では、ユーザーがAIによる概要だけで情報収集を終えてしまい、コンテンツの流入数やクリック率が減少してしまうことが懸念されています。ここでは、SGEの普及で予想されるSEOへの影響について解説します。

ゼロクリック検索が進行する恐れ

ゼロクリック検索とは、検索結果だけで必要情報を得てしまい、Webサイトにアクセスせずに検索を終了してしまうことです。

SGEが順当に進化していけば、カバーできるキーワードが広範囲になり、表示される概要もよりユーザーのニーズを満たせる内容になっていくと考えられます。そうなれば、ユーザーは記事をクリックすることなく、目的とする回答を得られる可能性が高くなります。これは、サイト訪問がビジネス効果に直結する運営側にとって、大きなマイナス要因です。

SGEの普及により、SEO担当者は従来の対策に加え、ゼロクリック検索への対応が求められるようになっています。

オーガニックトラフィックやCTR率の減少

「AIによる概要」でユーザーが満足してしまうとサイト訪問が減少するため、オーガニックトラフィックやCTR率が減少してしまいます。

日本に先立ってSGEが実装された米国では、すでに影響が顕著に出始めているようです。一部情報サイトでは、SGEの実装によりオーガニックトラフィックは平均で25%減少、CTR率は1.4%から0.7%以下になるとの予測が出ています。

また、「AIによる概要」が検索結果の画面上部を大きく占めることも、SEO担当者にとって頭痛のタネです。従来の検索結果が下に追いやられてしまうため、これまで高パフォーマンスを維持してきた上位3位以内のサイトですら、クリック率の低下が避けられない状況になっています。

SGE実装により、検索順位を主体にしたSEO対策に翳りが見え始めています。

コンテンツが生成AIに引用されるための条件

従来通りのSEO対策をするだけでは、ビジネス効果の減少は避けられないようです。

その一方で、SGEには引用に利用した参照サイトを表示する機能があります。これは、検索上位でなくても生成AIによる引用を受ければ、アクセス数の増加が期待できるようになった、ということです。

どのようなコンテンツが生成AIの引用を受けるのでしょうか? ここでは、そのための条件を4つ解説します。

信頼できる情報源で正確性が高い

生成AIに引用されるには、誰が発信しているかが明確で、かつ内容に誤りのないことが求められます。情報源の信頼性は重要な評価ポイントです。

この要件を満たしやすいのは政府機関や大学、一次情報に基づいたニュースメディアが提供する情報などが挙げられます。

SGEは、概要の生成において「信頼性の高い情報源」からの引用を重視しています。不確かな情報を含むサイトはリスクになるため、除外されやすいです。

ただし、個人ブログでも信頼がおける根拠や出典を明記すれば、要件を満たせる可能性はあります。情報の正確性と出典の明示が、引用されるためのカギです。

専門知識に基づき希少性が高い

一般ユーザーが容易に得られない高度で専門的な情報も、生成AIによく引用されます。専門性の高さも重要なポイントです。

具体例として、医療や法律、プログラミングなどの分野における専門家や著名人による技術的な解説記事などが挙げられます。

SGEは質問に対して高度な回答を求められる場面が多いため、専門的な知識に裏付けられたコンテンツを優先的に参照します。一般的な内容よりも、専門性に基づく具体的な情報が好まれるのです。

ユーザーにとって新しく価値のある情報を提供できるよう、コンテンツの専門性を高めるのもAIによる引用されるためのカギになります。

制作者の実体験に基づき独自性が高い

制作者のみが提供できる実体験に基づく情報も、AIから引用される可能性を高めます。独自性の高さも重要なポイントです。

要件を満たしやすい情報としては、たとえば、実体験に基づく商品のレビューや問題の解決策などが挙げられます。

体験をベースにした情報はAIに「一次情報」として判断されやすくなる傾向があります。「競合しない信頼性の高い情報」として評価されることは、情報が飽和している分野で特に重要です。

実体験に基づくコンテンツで独自性を確保するのも、引用されるためのカギです。

特定テーマの網羅性が高い

SGEでは、ユーザーの検索意図に対して包括的な情報を提供するコンテンツが、AIによる引用を受けやすい傾向があります。網羅性の高さも重要なポイントです。

具体例としては、各種税金の仕組みや確定申告の手順などが挙げられます。

このような情報では、ユーザーのニーズを満たすために多様な疑問に対応することが重要です。検索意図を満たしつつ、包括的で一貫した情報を提供するためにも、AIは網羅性が高いコンテンツを優先して回答の引用先に選択します。

テーマにおけるユーザーのニーズに対応できる網羅性を高めることも、引用されるためのカギです。

SGE普及後に向けたSEO対策

生成AIが引用するコンテンツの条件が分かることで、今後の対策方針も見えてきます。ここでは、最後にSGE普及後に向けたSEO対策を解説します。

E-E-A-Tを意識して高品質なコンテンツを作成する

SGE普及後もこれまで同様、高品質なコンテンツ制作に注力することが大切です。

Googleはユーザーファーストを企業理念として掲げています。これだけは、今後どのような機能が追加されても変わることはないでしょう。

SGEへの対応がSEO対策に加わることで、これまで以上にE-E-A-Tの重要性が高くなっています。E-E-A-Tとは検索結果の品質を評価する基準で、専門性(Expertise)、経験(Experience)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取った言葉です。これらは、先述した生成AIから引用を受けるための条件とほぼ同義です。

SGEに引用される可能性を高めるためにも、E-E-A-Tを意識しつつ、高品質なコンテンツの制作を目指しましょう。

AIが引用しやすい構成にする

SGEに引用される可能性を高めるには、高品質なコンテンツを作成するだけでなく、AIが引用しやすい構成を意識することも大切です。

引用しやすい構成とは、明快な文章・構造です。AIによる概要は、見出しや箇条書き、Q&A形式など、情報が整理されているページが引用対象になりやすい傾向があります。たとえば、海外サイトでは、SGEから引用を高めるために「短い要約や定義を冒頭に置き、詳細情報につなげる」「箇条書で要点を整理する」といった形式が推奨されています。

AIは理解しやすい明快さを好みます。ユーザーファーストを損ねない範囲で、AIが引用しやすい構成を心がけましょう。

各媒体で積極的に情報発信をする

SGE普及後はWebサイトだけでなく、SNSや動画サイトなど複数の情報媒体を活用することで、認知の拡大を図るのも大切です。

先述した通り、生成AIにコンテンツが引用されるためには「情報源の明確さ」や「内容の正確性」が評価される必要があります。これらのE-E-A-Tに関連した評価において、GoogleはWebページだけでなく、SNSや動画サイトなど他の情報媒体も参照していると考えられています。つまり、YouTubeやInstagramなどの情報発信で評価された「信頼性」や「正確性」は、間接的にSGEでの引用にも影響を与えている可能性があるということです。

総合評価を高めるためにも、今後はWebサイトだけではなく、SNSや動画サイトなど複数の情報媒体を活用しましょう。複数の情報媒体で一貫性のある情報を発信することが、AIによる引用の可能性を高めます。

まとめ

「AIによる概要」によるゼロクリック化の促進で、オーガニックトラフィックやCTR率の減少が懸念されています。そのため、今後のビジネスにおいてSGEへの対応は非常に重要です。

対応方法としては、SGEの評価軸をSEO対策に新しく加えることが挙げられます。「AIによる概要」の引用を受ければ、参照サイトとしてコンテンツを画面上部に表示できます。これは言い換えるなら、検索順位を飛び越えて自社コンテンツを直接露出させることができるということです。これまで競合他社に上位を独占されていたジャンルにおいては、SGEの普及はむしろチャンスとして作用します。

これまで通りのSEO対策だけではビジネス効果の減少は避けられません。SGEの評価軸を加えることで、「AIによる概要」にうまく対応していきましょう。