COLUMNコラム

「検索意図」を評価するニーズメット(Needs Met)とは? 基本的なSEO対策も併せて解説

ニーズメット(Needs Met)はGoogleがコンテンツを評価する指標の1つです。コンテンツが「検索キーワードに対して、どれだけユーザーの意図を満たしているか」を評価します。

この記事では、ニーズメットと、その基本的なSEO対策について解説します。

ニーズメットの基準を満たすことは、求められるコンテンツを作成し、SEOで上位表示を達成するのに欠かせません。曖昧になりがちな「高品質なコンテンツ」の解像度を上げたい方は、ぜひ記事をご参照ください。

ニーズメットとは?

ニーズメットとは、検索品質評価ガイドラインに定められた3つの項目の1つです。

コンテンツと検索意図の一致率を、5段階で評価します。

人間視点ですが、Googleが公式に定めた基準を用いて評価するため、正しく活用できれば検索順位に大きな影響を与えます。

ここでは、ニーズメットの概要について解説します。

検索品質評価ガイドラインに定められた3項目の1つ

ニーズメットとは、検索品質評価ガイドラインに定められた3つの項目の1つ「Needs Met Rating Guideline」を指します。

検索品質評価ガイドラインは、Googleが人間(検索品質評価者)の視点で「どのような検索結果を高く評価するか」をまとめたマニュアルです。評価対象である検索結果には、コンテンツも含まれています。

検索品質評価ガイドラインは以下の3つで構成されます。

- Page Quality Rating Guideline(ページの品質評価ガイドライン)

- Understanding Mobile User Needs(モバイルユーザーのニーズ理解)

- Needs Met Rating Guideline(ニーズ適合性の評価ガイドライン)

Page Quality Rating Guideline(ページの品質評価ガイドライン)では、Webページの品質を評価するための基準が記載されています。E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を中心に、コンテンツ量やウェブサイト評判などが、どう評価されるかを説明しています。コンテンツの質や量、高品質なページを上位に表示するアルゴリズムの改善に役立てられています。

Understanding Mobile User Needs(モバイルユーザーのニーズ理解)は、モバイルユーザーの視点での検索目的や、その達成に必要になる情報・機能が記載されています。小さな画面やタッチ操作、通信環境などの制約下での評価について説明しています。モバイル環境におけるユーザーの背景・意図などの理解に役立てられています。

Needs Met Rating Guideline(ニーズ適合性の評価ガイドライン)では、検索結果の5段階評価定義と、その評価を行うための基準や適用方法が記載されています。検索意図の解釈や、検索で表示されるタイトル、スニペット、URL、画像などの各要素の評価方法について説明されています。検索アルゴリズムの評価・改善に役立てられています。

検索品質評価ガイドラインが対象としているのは広範囲な検索結果で、コンテンツはその一部でしかありません。しかし、検索品質評価ガイドラインは、Googleが重視する品質基準を明記しているため、SEO担当者やコンテンツ制作者にとって重要な参考資料となっています。

コンテンツと検索意図の合致率を評価する基準

ニーズメットは、コンテンツと検索意図の一致率を測る指標としても重要な役割を果たします。

検索意図とは、ユーザーが検索する理由や目的です。たとえば、Googleは4つのクエリタイプで、検索意図を分類しています。

- 1.Knowクエリ(知りたい)

- 2.Goクエリ(行きたい)

- 3.Doクエリ(やりたい)

- 4.Buyクエリ(買いたい)

検索理由・目的を把握した上で、ニーズメットではクエリ(検索語句)と検索結果の一致率を5段階で評価します。この評価が高いほど、ユーザーの検索意図と一致していると判断できます。コンテンツに当てはめれば、検索語句に対し「ユーザーの問題を解決できる情報」として検索エンジンに評価されていると判断でき、上位表示が期待できます。

ニーズメットが検索順位に与える影響力

先述した通り、検索品質評価ガイドラインは、人間が検索品質を評価するためのマニュアルです。あくまで人間視点の評価なので、ニーズメットで高評価だったからといって、必ずしも上位表示されるとは限りません。

その一方で、ニーズメットを含む検索品質評価ガイドラインは、Googleが公式に定めた評価基準です。正しく活用できれば、ニーズメットの評価向上は、そのまま検索順位の向上につながります。検索順位に与える影響力は大きく、コンテンツ制作やSEO対策をする上で、意識しておくべき指標といえます。

ニーズメットの5段階評価

ニーズメットは、5段階でコンテンツを含む検索結果を評価します。概要を表にすると以下の通りです。

| 名称 | 評価レベル | 状態概要 |

| Fully Meets(FullyM) | 最高 | ユーザーの検索意図を完全に満たし、追加情報が不要な状態。 |

| Highly Meets(HM) | 高 | ほとんどのユーザーの意図を高いレベルで満たす状態。 |

| Moderately Meets(MM) | 標準 | 一部のユーザーの意図を十分に満たすが、限定的な状態。 |

| Slightly Meets(SM) | 低 | ごく一部のニーズをわずかに満たす程度の状態。 |

| Fails to Meet(FailsM) | 最低 | ユーザーの検索意図を全く満たさない状態。 |

ここでは、例を交えつつ、評価の高い順にニーズメットの5段階評価を解説します。

Fully Meets(FullyM)

ユーザーの検索意図を完全に満たし、これ以上検索する必要がない状態です。Googleはこのレベルの検索結果を最も高く評価し、上位表示されるようにしたいと考えています。

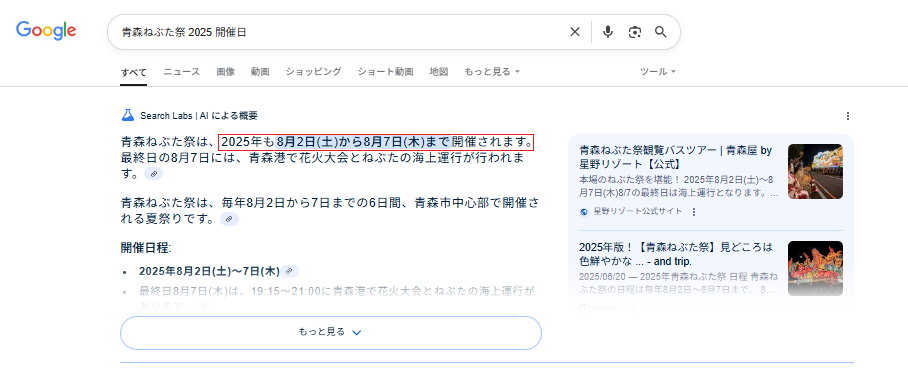

たとえば、「青森ねぶた祭 2025 開催日」で検索したとします。この場合、検索意図は「2025年の青森ねぶた祭りはいつ開催されるか知りたい」でほぼ間違いないでしょう。そのため、以下の情報を検索結果に提示できれば、Fully Meets(FullyM) と評価されるはずです。

参照画像:「青森ねぶた祭 2025 開催日」検索結果

この検索結果では、AIによる概要が「2025年の青森ねぶた祭は8月2日(土)から8月7日(木)に開催される」という内容を表示しています。検索意図に対して完全な回答が出ているため、ユーザーはこれ以上検索する必要がありません。

とはいえ、この評価レベルは、コンテンツ制作にはほぼ当てはまらないでしょう。1行2行で完全な答えを出せる検索意図ならコンテンツを制作する必要はありません。逆に、検索意図が複雑になると、1つのコンテンツで完全な答えを出すのが困難になります。そのため、コンテンツ制作では、Highly Meets(HM)以上を目指すのが一般的です。

Highly Meets(HM)

Highly Meetsは、ほとんどのユーザーが満足するであろう検索結果に与えられる評価です。コンテンツにおいて目指すべき評価で、品質や信頼性、独自性に優れたある有益なページが該当します。

たとえば、「iPhone15 レビュー」というクエリに対し、一般ユーザー向けにiPhone 15の主要な機能や各スペック、デザインなどが詳細にレビューされている記事などが、Highly Meetsと評価されるでしょう。このような記事は、多くの人に検索意図を満たせる一方で、補助的な機能やスペックについては省略される傾向があります。基本情報を把握していて、さらに情報を掘り下げたいiPhoneのヘビーユーザーなら、検索結果に満足できず、再検索する可能性が高いでしょう。

コンテンツ制作においては、読者ターゲットを絞るのが基本とされています。ターゲットを広くしすぎると伝えなくてはならない情報が増え、結果的に誰にも響かない内容になってしまうからです。すべてのユーザーに完全な回答を用意できないことを前提に作成するコンテンツにおいては、Highly Meetsが目指すべき最高の評価と言えます。

Moderately Meets(MM)

Moderately Meetsは、多くのユーザーに有用であるものの、ニーズをカバーしきれていない検索結果に与えられる評価です。基本情報は大方記載されているが抜けがある、想定読者が求める情報が記載されていないページなどが該当するでしょう。

たとえば、「犬 しつけ方」というクエリに対し、一般的な犬のしつけ方を紹介しているが、犬種や性格ごとの対処については記載されていない記事などがModerately Meetsと評価されるでしょう。内容が正確でも検索者は「その情報が自分の飼い犬に当てはまるか?」が分からないため、再検索する可能性があります。

コンテンツの評価としては「基本的に正しいが、読者の数あるニーズの一部しか満たせていない」と判断できます。この評価では、記事をリライトしてニーズの抜け漏れを減らす必要があります。

Slightly Meets(SM)

Slightly Meetsはごく一部のユーザーのニーズを、わずかに満たしている程度の検索結果に与えられる評価です。情報不足でユーザー満足度が低く、検索エンジンの評価も低いページなどが該当します。

たとえば、「東京 観光スポット」というクエリに対し、渋谷の1カ所しか紹介していない記事です。クエリの検索意図は「東京にある複数の観光スポットの詳細を知りたい」と考えられるので、ユーザーは再検索をする可能性が高いです

このレベルのコンテンツは、競合と比較してユーザーの役に立たない記事なので、上位表示を期待できません。検索意図や、それを満たすための情報の網羅性を見直し、リライトを検討しましょう。ユーザーの役に立つページを目指すのがポイントです。

Fails to Meet(FailsM)

Fails to Meetは、ユーザーの検索意図を全く満たしていない検索結果に与えられる

評価です。内容が的外れだったり、Google規約に違反したりするコンテンツが該当します。

たとえば、「夏休みにおすすめの海外ツアー7選」というタイトルに対して、まったく関係のない金融商品の広告をメインに掲載しているようなサイトです。また、検索順位のためにスパム的な手法を使ったコンテンツや、詐欺情報でユーザーを誤誘導するようなページも含まれます。

このような評価を受けるコンテンツは、存在するだけでサイト全体の評価を下げる可能性があります。Web上から削除し、最初から構成を見直した方が無難でしょう。

ニーズメットを評価されるコンテンツを作るには?

コンテンツ制作では、5段階評価の上から2番目に当たるHighly Meets(HM)を目指すべきだとわかりました。

では、どうすればニーズメットで高評価を得られるのでしょうか?

ポイントは「検索意図の一致」と「ユーザーファースト」です。

ニーズメットの評価では、検索意図を満たすことが何よりも大事です。検索を通じてユーザーが「何を知りたいか」「どんな答えを期待しているか」を把握し、それに応える必要があります。この前提を満たしていないコンテンツは、どれだけ情報量が多くても評価されません。

検索意図を満たした上で「ユーザーファースト」なコンテンツを作成することも大切です。検索エンジンは、情報の見つけやすさや、分かりやすさといったユーザー体験も評価対象にしています。同じ情報を扱うコンテンツでも、ユーザー体験の質によって検索順位に大きく差が付きます。

ニーズメットを満たすには「何を伝えるか」と「どのように伝えるか」を最適化することが欠かせません。コンテンツ作成では「検索意図の一致」と「ユーザーファースト」の二つの軸を強く意識しましょう。

検索意図を満たすためのSEO対策

ニーズメットで評価されるには、まず検索意図を満たす必要があります。どのようにすれば、ユーザーの求める情報を把握し、その意図を満たせるのでしょうか? ここでは、そのための基本対策を3つ解説します。

キーワードのサジェストでニーズを把握する

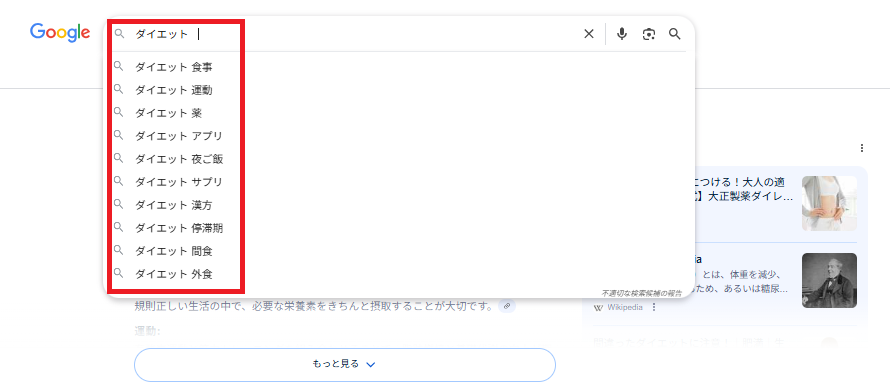

大まかなニーズは、検索窓にメインキーワードとスペースを入れることでサジェストから把握できます。サジェストとは、検索エンジンでキーワードを入力する際に、関連性の高い検索候補を自動的に表示する機能のことです。たとえば、「ダイエット」なら次のようなサジェストが表示されます。

参照画像:「ダイエット」のサジェスト

このケースでは「食事」「運動」「薬」というサジェストから、ユーザーが探しているダイエット方法が把握できます。これに沿ってコンテンツを作れば、読者の「知りたかった」に応えられるコンテンツになる可能性が高いです。まずはサジェストを調査し、メインキーワードにどのようなニーズがあるか把握しましょう。

ニーズから読者のペルソナを設定する

サジェストでわかるのは、読者の大まかなニーズです。ニーズメットは、ユーザーの検索意図を完全に満たすことを目標としているため、高評価を得るには、ここから更にニーズを深掘りしていく必要があります。

コンテンツ制作でニーズを深掘りするには、読者ターゲットを絞ることが大切です。すべてのユーザーに完全な回答が用意できないことを前提として「どのような読者が、どんな状況で、何を解決したくて検索をしたか」を具体化していく必要があります。

その具体化に、ペルソナ設定は有効です。SEOにおけるペルソナ設定とは、ターゲットユーザーの具体的な人物像を詳細に定義し、そのニーズを軸に戦略を立てる手法です。例えば、ダイエット関連のコンテンツで「努力や継続が苦手」といった人物像を設定した場合、数あるダイエット方法の中から「実行が簡単」「効果が出やすい」方法に絞って紹介していくことになるでしょう。

コンテンツのニーズメットを満たすには、記事が「誰のための情報か」を明確にし、読者が求める回答に最適化することが大切です。

上位記事を参照して記事構成を考える

ペルソナ設定する際のありがちな失敗として「想定する人物像が実際の読者層とかけ離れている」ことが挙げられます。このような失敗を未然に防止するためにも、上位記事を参照して記事構成を考えるのは大切です。

上位記事は「ユーザーが求める情報を提供している」とGoogleに評価されたページです。検索意図と一致するコンテンツの模範解答なので、分析すれば検索ユーザーやニーズ、求められる情報を把握するヒントになります。

ニーズメットでは、独自性も大事ですが「ユーザーが知りたいであろう関連情報を漏れなく、多角的にカバーする」網羅性も求められます。そのため、上位記事の構成を活用しつつ、独自の見解・情報を加えるのが、SEO的に優位な記事構成になります。

ニーズメットを満たすには、網羅性と独自性の両立が大切です。上位記事を参照しつつ、オリジナル要素を加え、バランスの良い記事構成を目指しましょう。

ユーザーファーストを満たすためのSEO対策

ニーズメットを高めるには、検索意図と一致したコンテンツを提供するだけでなく、そのコンテンツを快適に利用できる環境を提供することも大切です。最後にユーザーファーストを満たすためのSEO対策を解説します。

検索意図と合致するタイトル

ユーザーは、検索結果に表示されたタイトルを見て「自分の欲しい情報があるか」を瞬時に判断します。そのため、検索意図と合致し、一目で求める情報の存在を伝えられるタイトルが理想です。

具体的な対策としては、タイトルに検索キーワードを含めつつ、できるだけ左寄り(冒頭)に配置する方法があります。ユーザーは、一般的に検索結果を左から右に読むので、重要なキーワードが左側にあることで、求める情報との関連性を認識しやすくなります。逆に言うと、最後まで読まないと求める情報の有無が分からないタイトルはユーザーファーストではありません。ユーザーが瞬時に目的を達成できると分かるタイトルを付けましょう。

記事内容を一覧できる見出し

読者はタイトルで求める情報の有無を判断し、見出しから置いてある場所を特定します。そのため、どの情報がどこに記載されているかコンテンツ内容を一覧できるように見出しを作成することが大切です。

具体的には、H2(大見出し)、H3(中見出し)のように情報を階層で整理し、ユーザーがコンテンツの全容を俯瞰できるようにします。これにより、ユーザーは求める情報に最短距離でアクセスできるようになります。利用者の目的達成にかかる手間を可能限り省くのがユーザーファーストであり、見出し作成のポイントです。

結論ファーストな文章

検索ユーザーはできるだけ文章を読まずに「早く答えを知りたい」と考えています。結論を後回しにすると、ユーザーがストレスを感じてページから離脱してしまうので、結論ファーストな文章を心がけることが大切です。

具体的には、各セクションの冒頭や見出しタイトルに結論を提示し、そのあとに理由や根拠などで結論を補足する、といった文章構成が推奨されます。ニーズメットを満たすには、ユーザーの「早く答えが知りたい」というニーズに応える設計も重要です。

情報を円滑に伝える画像やグラフの挿入

文章だけでは伝えにくい情報もあります。そのため、必要に応じて画像やグラフを挿入するのも、ユーザーファーストなアプローチです。

たとえば、ツールの操作説明をするコンテンツなら文章だけで伝えるより、実際の操作場面を画像で提示した方が、直感的かつ確実に伝わります。ユーザーの必要性に応じて画像やグラフを活用することも、ニーズメットの評価を高めます。

ユーザーに合わせたモバイルフレンドリー

モバイルフレンドリーとは、スマホなどのモバイル端末でWebサイトを閲覧した際に、見やすく、操作しやすいように最適化された状態です。近年では、スマホからのWebサイト閲覧数が、PCからのそれを上回っており、モバイル対応がユーザーファーストを達成する上で欠かせなくなっています。

具体策としては、小さな画面に合わせたレイアウトや文字サイズ、リンク配置などスマホ操作に合わせたページ設計です。近年のユーザー傾向である「スマホから情報収集をする」を意識するのがポイントです。ユーザーの利用環境に合わせた配慮は、ニーズメットを満たす上でも必須になります。

高品質なコンテンツを具体化する上で、ニーズメットは「ユーザーの検索意図をどれだけ正確に、網羅的に満たせているか」を測る指標です。意識することで、検索意図を満たしつつ、ユーザーファーストなコンテンツ制作が可能になります。高品質なコンテンツ作りで何をすればいいか分からなくなったら、ニーズメットを指標として活用しましょう。各施策に取り組む過程で、きっとSEO達成に近づけるはずです。

まとめ

高品質なコンテンツを具体化する上で、ニーズメットは「ユーザーの検索意図をどれだけ正確に、網羅的に満たせているか」を測る指標です。意識することで、検索意図を満たしつつ、ユーザーファーストなコンテンツ制作が可能になります。高品質なコンテンツ作りで何をすればいいか分からなくなったら、ニーズメットを指標として活用しましょう。各施策に取り組む過程で、きっとSEO達成に近づけるはずです。